歯はダイヤモンドに次ぐほどの硬さをもっています。それなのに、矯正では少しずつ動いていきます。

皆様はどうして矯正で歯が動くんだろう?と疑問に思ったことはありませんか?

結論から言うと、歯は 骨の新陳代謝(リモデリング)の仕組みを利用して少しずつ動きます。弱い力を長くかけることで、骨が吸収と再生を繰り返して、時間をかけて歯の位置が変わっていくのです。

今回は矯正で歯が動くメカニズムをご紹介します。

目立たない矯正として人気が高まる「インビザライン」矯正を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

ルーチェマウスピース矯正歯科では無料カウンセリングを実施しています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

目次はこちら

歯が動く仕組みについて

歯周組織の代謝反応を利用している

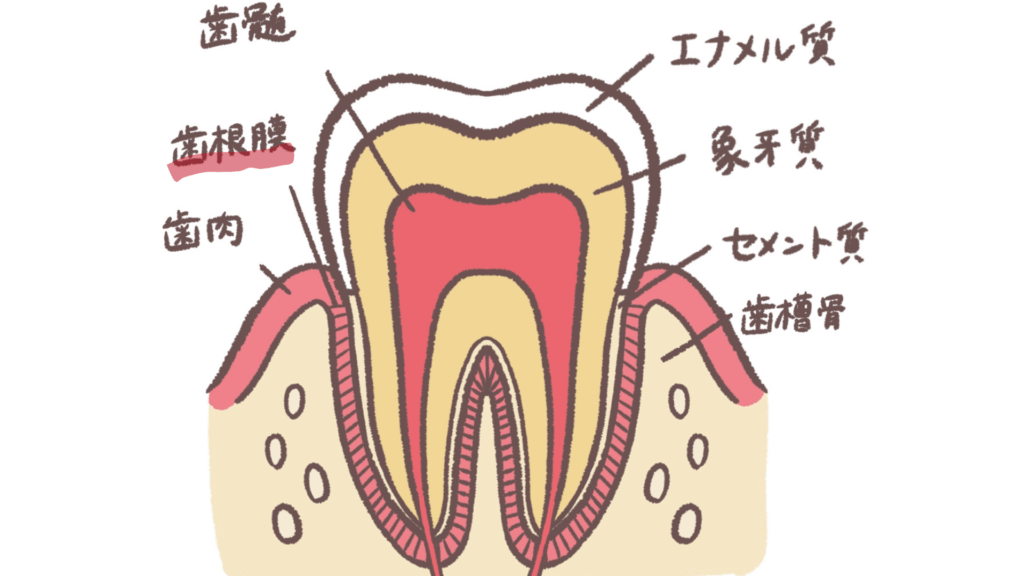

通常、歯は顎の骨(歯槽骨)の中に埋まっています。このうち歯槽骨に埋もれている部分を歯根と呼びます。

歯槽骨と歯根の間には歯根膜と呼ばれる細い繊維が橋渡しのようにたくさん繋がっており、強い咬合圧を和らげたり噛んだものの堅さを感じ取ったりと、クッションのような働きをしています。

魚の小骨を噛んだのが分かったり、歯と歯の間に食べ物が挟まって違和感を感じることができるのは歯根膜のおかげということです。

また、歯根膜はピンと張ることで歯を定められた位置にキープする働きもあります。

ご自身の歯を少し押してみると、わずかに揺れるかと思います。

正常な状態でも人間の歯は軽く揺れる余裕があるようにできています。

ところが矯正装置によって歯に一定方向の力が加わると、押された側の歯根膜は伸び、反対側は縮む状態が続きます。

このような状態になると、押された側には骨を作る骨芽細胞が集まり、反対側には骨を壊す破骨細胞が集まって、骨の再生や吸収が行われます。

押された側の骨の厚みが増え・反対側の骨が吸収されることで、歯根膜はもとのピンと張った状態に戻ります。

これが矯正で歯が動くメカニズムです。

矯正中には上記のサイクルが常に起こっているため、一時的に歯の揺れが大きくなることがあります。

矯正で動かす期間が終了し、保定マウスピースを使うことで歯の周囲組織が落ち着いてくると、動揺も生理的な動揺の程度に戻っていきます。

また、歯の移動や骨の再生には適切なペースがあります。

無理な力をかけ続けると骨の吸収ペースに再生ペースが追いつかず、歯槽骨や歯根にダメージを負ってしまい、矯正が終わっても歯の揺れが大きいままというような状態が発生します。

マウスピース矯正は適切な力をかけ続けることが可能なので、歯や周囲の組織に負担の少ない矯正方法と言えます。

矯正治療で行う歯の動かし方について

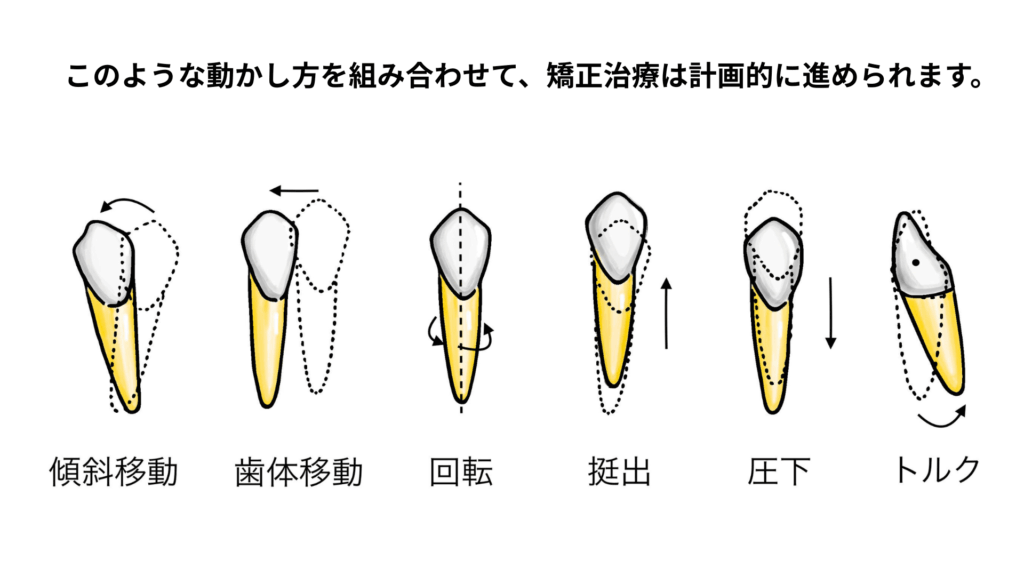

矯正治療では、歯を動かす方向や目的に合わせて、いくつかの基本的な動かし方があります。代表的な方法を分かりやすくご紹介します。

傾斜移動

ティッピングとも言われ、歯の根元を支点にして歯の上の部分(歯冠)が傾くよう(歯根の根尖側1/3を中心)に動かす方法です。部分矯正や軽度の歯並び改善でよく行われます。

歯体移動

歯軸の傾斜度は変わらず、歯冠と歯根が平行に動く方法です。大きな隙間を閉じたり、歯を全体的に移動させたいときに用いられます。

回転

ねじれて生えている歯を正しい方向に回す方法です。特に前歯のねじれ改善によく使われます。

挺出

歯を歯槽骨から引き出すようにして動かす方法です。噛み合わせの高さを整えるときに利用されます。

圧下

歯を骨の中に沈めるようにして動かす方法です。前歯の突出感を改善したいときなどに有効です。

トルク

歯の傾きを根元からコントロールする動かし方です。例えば「前歯を内側に倒す」「外側に立てる」といった微調整に使われ、見た目や噛み合わせの仕上がりを整えるのに重要です。

矯正治療では複数の動かし方を組み合わせて、患者様ごとの歯並びや噛み合わせに合わせた計画を立てていきます。

矯正をしていなくても歯が自然に動くことがある?

歯はいちど生えたら動かないのでしょうか?

実は、「歯周組織の代謝反応を利用している」でご紹介した歯周組織の代謝反応は通常時でも起こっており、歯並びはわずかですが常に変化しているのです。

ですので、歯並びは矯正をしていなくても自然に変わっていくことがあります。

例えばこんなご相談をよく耳にします。

「昔は歯並びがよかったのに、最近ガタガタしてきた」

「隙間が少しずつ空いてきた」

「矯正が終わったけれど、後戻りしてきた」

それは、歯や歯の周りの組織の変化に伴い歯並びも変化しているからなのです。

以下に歯並びが変化しやすい要因をご紹介します。

噛み合わせが悪い

噛み合わせが悪いと歯に対して思わぬ方向に力が加わります。

これにより歯が斜めに倒れ込んでしまったり、捻れてしまうことがあります。

また、噛み合わせが悪いと歯周組織にダメージが及びやすくなったり、噛み合わせのバランスを補おうとして頬の筋肉が発達してフェイスラインが左右非対称になったりします。

抜歯したスペースをそのままにしている

歯列の途中の歯を抜歯したあとに、矯正や被せ物、インプラントをせずにそのまま放置していると、空いたスペースに向かって両隣の歯が倒れ込んできます。

噛み合わせも悪くなり、磨き残しが増えるなど様々な悪影響があります。

矯正後の保定装置をつけないでいた

矯正終了直後は歯の移動に伴い再生された歯槽骨は不安定で歯が動きやすい状態です。

また、人間の身体は元の状態に戻ろうとする働きがあるので、非常に後戻りしやすい状態と言えます。

なので、矯正終了後は保定装置(リテーナー/保定用マウスピース)を使用していただき、歯周組織を安定化し、歯並びを固定する必要があります。

保定装置を使わないでいるとせっかく綺麗に並んだ歯並びも後戻りしてガタつきが再発生してしまったり、隙間ができてしまったりします。

親知らずが生えてきた

親知らずとは、第三大臼歯と呼ばれる歯で、智歯とも呼ばれます。

人間の歯の中で完成するのが最も遅く、生えてくる時期も成人してから生えてくることが多い、やや特殊な歯です。

上下左右の最も奥に生える歯ですが、日本人で親知らずが1本でも存在する人は3人に2人と多数派を占めています。

また、親知らずは存在するけれど生えてきていない人や親知らずが生えないまま生涯を終える方も多くなってきました。

大昔の人類に比べて現代人の顎がどんどん小さくなっているのに伴い、顎の中で親知らずの生えるスペースが確保できなくなり、結果として親知らずが斜めに生えてきたり、横に埋まっている状態が起こっています。

押された力の影響で、隣の歯のみならず歯並び全体が崩れてしまう事があります。

よくある質問

歯並びの状態や年齢などの個人差はありますが、月0.2〜0.5mm程度が目安です。

人によっては1mmほど歯が移動する方もいらっしゃいます。

装置を新しくした直後に2〜3日間、軽い痛みや違和感を感じることがあります。

残念ながら、強い力をかけても歯が早く動くことはありません。

逆に強い力をかけることで、歯や歯の周りの組織を傷つけてしまう原因になります。

まとめ

本記事で、矯正治療で歯が動く仕組みを理解していただけましたでしょうか?

矯正治療では、歯根膜と骨のリモデリング(吸収と再生)を利用して、安全に少しずつ歯を動かしています。

「早めに矯正治療を終わらせたい」と思うかもしれませんが、無理に強い力をかけてしまうと逆効果になってしまうことがありますので、適切な力でゆっくりと歯を移動させることが大切になります。

矯正の仕組みを理解すると、不安は安心に変わります。

もし、気になることがあれば、ぜひ当院の無料カウンセリングでご相談ください。

当院は4年連続でインビザライン・レッドダイヤモンドを受賞しており、症例数・技術ともに豊富です。

正しい知識と実績ある医師のサポートで、安心して矯正治療を始めていただけます。

投稿・監修者プロフィール

最新の投稿

マウスピース矯正2025年3月31日マウスピース矯正の値段の平均は?金額を抑える方法も解説

マウスピース矯正2024年7月24日マウスピース矯正のメリット・デメリットを徹底解説!治療の向き・不向きチェックリスト

インビザライン2024年7月15日インビザラインとは?仕組み・デメリット/費用・期間について徹底解説

マウスピース矯正2023年5月6日成人矯正、大人になっても歯が動く理由と注意点について